In Basilicata l’artigianato affonda le sue radici nella cultura pastorale contadina, mantenendone i caratteri fondamentali anche nelle espressioni più moderne. Gli oggetti della tradizione artigiana lucana sono creati per lo più per soddisfare, oltre che un innato bisogno estetico, anche le normali esigenze della vita quotidiana. I materiali normalmente adoperati per la creazione di forme e oggetti sono sempre quelli che la natura dei luoghi mette a disposizione, fatta eccezione per i metalli: legno, argilla, tufo, cartapesta, fibre tessili, paglia e vimini. Il legno, adoperato dovunque nella regione, è quello di provenienza variabile: di castagno, quercia, faggio, abete, ciliegio e pero con minore utilizzo di altre qualità. Gli oggetti nascono grazie a un paziente lavoro di coltello e privilegiano soggetti di vita pastorale o di personaggi della tradizione storica. Mestoli, forchettoni, bastoni, timbri per il pane hanno sui manici personaggi in costume tradizionale, figure femminili, barbuti briganti, carabinieri ottocenteschi e animali. Di legno sono ancora gli utensili per la lavorazione della pasta e del pane, i barilotti per l’acqua o il vino, i taglieri lavorati per affettare formaggi e salumi, le scatole, i barattoli, piatti e mortai. A Matera in particolare è in ripresa l’arte dell’ebanisteria con la produzione o il restauro di mobili a intarsio. Il legno viene lavorato soprattutto ad Avigliano, Pietrapertosa, S. Giorgio Lucano, Stigliano, Francavilla in Sinni, Terranova di Pollino e Viggianello. Una nota particolare per Forenza, dove abili artigiani producono mobili rustici evidenziando cerniere e incastri. L’argilla, materiale di cui la regione è ricca, è utilizzata per la produzione di maioliche, porcellane e ceramiche di pregevole manifattura. Piatti, bicchieri, “cucumi”, anfore, orcioli e brocche sono i motivi più ricorrenti, ma anche vasi, contenitori per le spezie e lucerne. Le zone di produzione più rinomate sono: Grottole, Policoro, Melfi, Venosa, Rionero in Vulture, Matera. Proprio a Matera particolarmente curata è la produzione di piatti istoriati, presepi in terracotta dipinti a mano e fischietti in terracotta localmente chiamati “cucù”. Sempre a Matera la cartapesta e il tufo arricchiscono il panorama dell’artigianato. Vere opere d’arte, i presepi in cartapesta riproducono la Natività ambientandola negli storici rioni “I Sassi”, e sempre a tema religioso il Carro trionfale della Bruna, utilizzato il 2 luglio per la festa, è interamente in cartapesta su struttura in legno. In tufo invece la produzione di tavolini, comignoli, lumi e sculture ispirate a motivi della tradizione culturale-storica, per lo più complementi di arredo o finiture architettoniche. Paglia e vimini trovano il loro massimo impiego a Maratea, dove si intrecciano ceste con coperchio, panieri, “spase” per seccare la pasta fatta in casa, fuscelli in giunco di fiume per ricotte e formaggi, ma anche cestini, borse e altri oggetti. Gli stessi materiali sono adoperati anche a Francavilla in Sinni, Accettura, Ruoti, Avigliano e Venosa. Le sedie impagliate si producono con maestria a Spinoso, Abriola e Francavilla in Sinni. La grande disponibilità di lane di pecora ha favorito lo sviluppo della tessitura artigianale dei tappeti. Le tecniche di produzione adottate sono due: quella del “tappeto annodato” in uso ad Avigliano, quella del “tappeto kilim” in uso a Savoia di Lucania. Ad Avigliano vengono ancora tessuti i famosissimi costumi tradizionali, così come nelle comunità albanesi del Pollino, S. Paolo Albanese, S. Costantino Albanese e Cersosimo, dove si lavora ancora con strumenti antichi quali spole, rocche, filatoi e telai a mano. A proposito dei costumi di Avigliano è da annotare il fatto che uno fu confezionato appositamente per la Regina d’Inghilterra. Il ricamo e il merletto sono attività ancora praticate in tutta la regione. L’arte di forgiare i metalli è ancora molto diffusa. Lavori in ferro a Corleto Perticara, Rapone, Rivello, Avigliano, Sasso di Castalda, Potenza e Matera, soprattutto attrezzi per il camino o ringhiere e cancellate. A Stigliano si producono campanacci per le mucche patinati in ottone e smaltati. A Trecchina e Cancellara si lavora la latta per la produzione di attrezzi da cucina. Il rame è lavorato a Rivello, Potenza, Tricarico e S. Angelo Le Fratte. A Matera vi è anche un bravo orafo che lavora l’oro con tecniche antiche e moderne e realizza gioielli a richiesta dei clienti o secondo un suo disegno. Per gli appassionati di strumenti musicali, una visita a Viggiano svelerà i segreti dell’arpa diatonica denominata “arpa viggianese”, antichissimo strumento, mentre a S. Paolo Albanese viene costruita la zampogna.

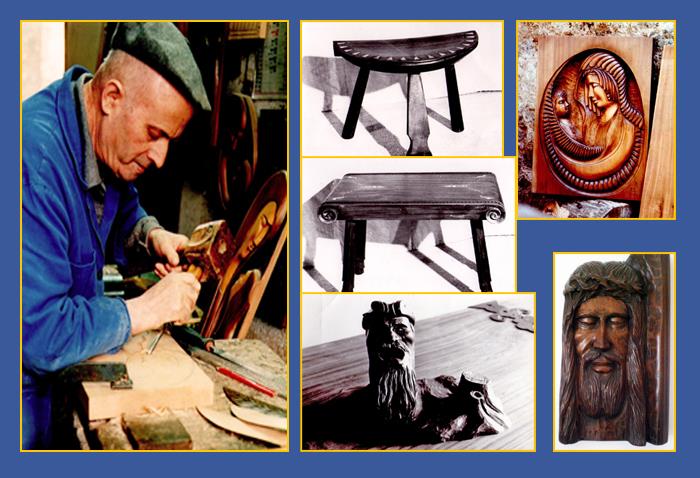

Pietro Pace, Avigliano

Un tuffo in un mondo che, con il trascorrere del tempo, è svanito, relegandosi in quel luogo immaginario chiamato “memoria”. Un mondo popolato da mille personaggi, accomunati da un’unica passione: consacrare il materiale lavorato ad opera d’arte. C’era una volta, nella nostra città, la bottega del falegname Maestro Pietro Pace, meglio conosciuto con il soprannome di Pietr’ Re’ Mosch’. Era un artigiano ebanista portentoso, specializzato nella lavorazione dei legni duri e pregiati come l’ebano e le radici di noce e olivo. Grazie alla sua abilità ed all’immaginazione istrionica nell’arte dell’intaglio, riusciva a liberare da una massa senza forma, con un lento lavorio, incisione dopo l’altra, la figura imprigionata. Per il Maestro Pietro il legno aveva un’anima e, prima di iniziare l’intarsio, si metteva all’ascolto delle diverse voci che, dal materiale ligneo, erompevano. Parole che raccontavano di amori perduti, battaglie dimenticate, gesta di eroi e sofferenze quotidiane. Quando si apprestava al suo paziente operare, non imponeva la sua volontà, ma lasciava che le mani e l’utensile impugnato seguissero le forme del legno, le linee di crescita, le tensioni che lo innervavano e sostanziavano. E forse questo era il segreto che rendeva Pietro Pace non un semplice artigiano o falegname, ma un artista. Silenzio, pazienza e, appunto, ascolto.

Leonardo Fiore, Viggiano

Categorie:D30.07- Legno

Lascia un commento